作为媒体领域报道小能手,小鲸在对比各大报纸的冬奥特刊时,发现解放日报的视觉版让人眼前一亮:喔,报纸都可以做得这么出色。

在“吃了鸡蛋,还要找到母鸡”的好奇心驱使下,小鲸又查了下解放日报视觉设计团队的辉煌历史,不查不要紧,一查吓一跳:

成立不到一年,即以单幅信息图示版面获得SND(世界新闻设计协会)新闻设计卓越奖,为大中华地区继《南华早报》之后的第二家。

去年底,H5《浦东的故事·他们的故事》获得第三十届上海新闻奖一等奖和第三十一届中国新闻奖三等奖。

团队成立之后的第一幅手绘信息图示版面《崇明长江口水域,有片牧场》,获第二十七届上海新闻奖一等奖。

以报道媒体业内最优秀产品和背后团队为天职的小鲸,立马找人联系解放日报视觉团队,期待可以为大家揭秘这些优秀产品是如何产生的。

一切顺利,于是有了这篇揭秘报道。

“融合”非“配合”,理念先融

报纸版面、手机客户端开机屏、海报、动画视频、H5、Banner位设计……视觉设计团队是报社融合转型的前沿阵地,每天需要对接全报社各采访部门的视觉需求,但有意思的是,他们似乎并不把自己当“乙方”看。

设计团队认为,好的融合,是理念层面的,而不是有了文字稿再请设计来“配”一个插图、海报或是动画。整个团队包括1名策划编辑和5名设计师,因此他们很早就开始在内部探索真正融合创新的模式。屡获大奖的作品也基本都是在这一模式下产生的。

依托报纸载体的手绘信息图示,是团队的拳头产品。它虽然是传统平面作品,却也有鲜明的融合理念。设计师叶田媛介绍:“在视觉版面制作时,我们会打破了文字先行的惯例,设计师和编辑一起采访、一起收集材料。然后从最好视觉传播效果考虑,设计师先提出版面设计想法,再和编辑一起确定文字内容。”

↑识别二维码查看视频

在这里,设计师不能只会画画,他们要全程参与选题策划、搜集资料、版面设计,和文字记者、编辑没有什么差别。去年联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议期间,他们以手绘版面+动画视频的方式,推出《关注长江生物多样性系列报道》,涉及大量专业知识。设计师王美杰介绍:“版面初稿出来后,我们与来自上海海洋大学、湿地保护区、长江水域生态保护的专家反复沟通,确认数据、图表、物种形态的科学性。”

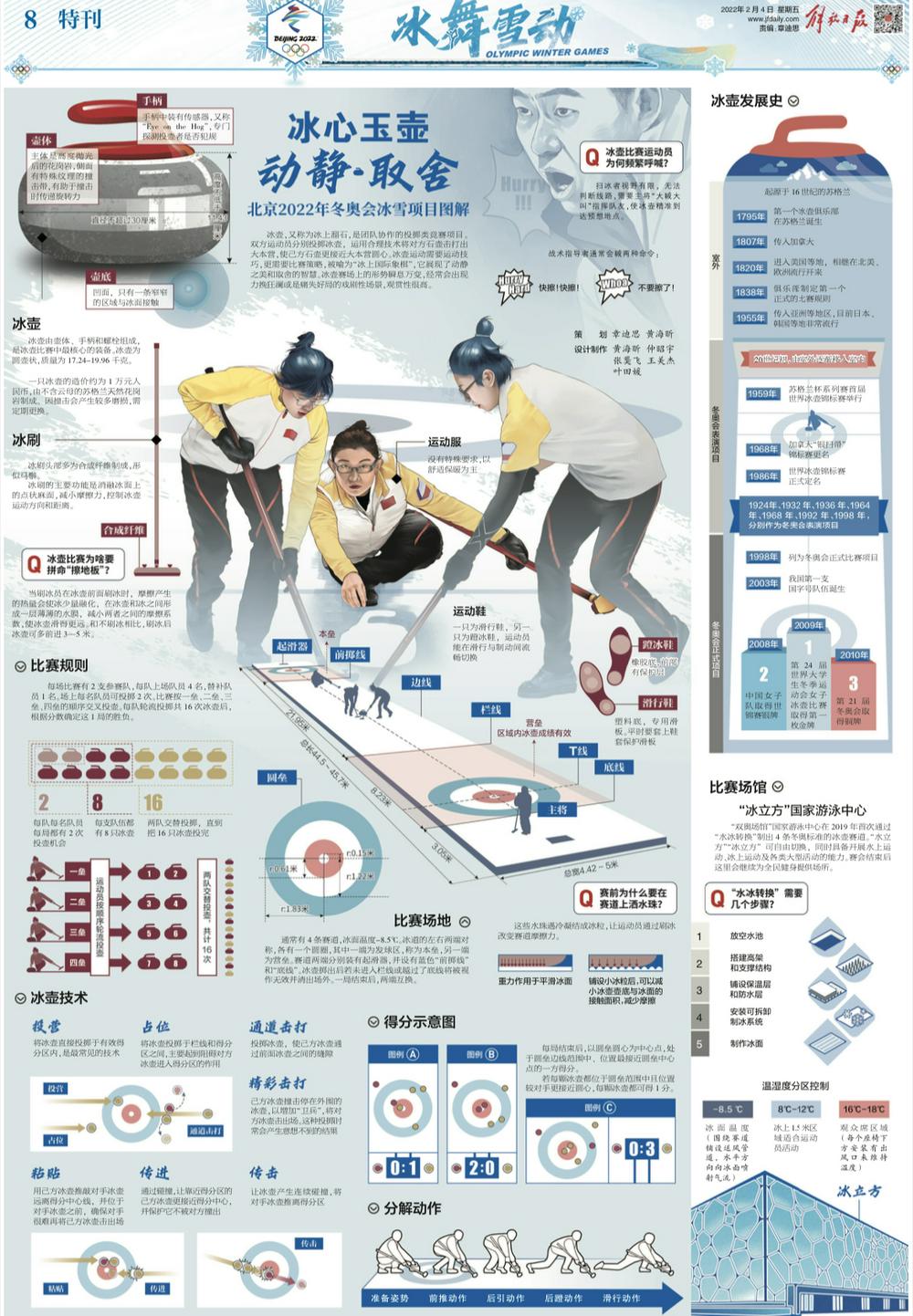

此次冬奥期间推出的4个手绘版面《北京2022年冬奥会冰雪项目图解》,也是一样。4位设计师各自牵头一个版面,自己查阅书籍收集资料,最终呈现的是兼具信息性和美感的4个版面,从比赛场地、比赛规则、运动服饰、器械装备等角度进行冰雪项目科普。

据了解,像这样的手绘信息图示版面,从策划到最终定版,至少需要一个月的制作周期。

去年庆祝建党百年的融媒体策划《百年之诗》是更深度的融合。一般来说,重大主题报道的策划,多以文字记者、编辑的稿件为核心。但他们又一次颠覆了传统。

据团队负责人、策划编辑章迪思介绍,《百年之诗》的策划团队覆盖文字、平面设计、动画制作、明星外联、运营推广等不同岗位。围绕一个核心(九首红色诗歌),派生出一支rap歌曲、一首MV、九个明星朗诵视频和一个H5的“矩阵”。除了源头核心一致之外,每一个产品的策划思路和内容呈现方式、引爆点都是不同的。例如,rap里的歌词是九首诗的片段,以及《国际歌》;MV的画面呈现既有女团的真人实拍,又有象征意象性质的手绘动漫,其中手绘动漫的整体脚本思路和诗歌相关,但不完全是诗歌的简单再现;明星朗诵视频的引爆点自然是明星本人,但也加入了和诗歌历史背景相关的图片资料作为补充;最后一个H5则是一个最终集成呈现,但即便如此,H5里的文案和视觉素材,又是专门为这个产品打造的。这样的产品矩阵在策划最初就确定下来,多点开花,不存在谁为谁辅助。设计师黄海昕介绍,他除了做平面设计,也全程参与了整个策划推广工作,和小伙伴一起把这个项目真正当作自己的事情在做,感觉特别带劲。

这也是党报首次尝试真正“破圈”。除了在上观新闻平台首发外, 6月19日开始陆续在学习强国、人民日报、抖音、快手、微博、网易云音乐等11个平台发布,视频总阅读量、播放量接近3亿,微博用户创作相关内容超140万条。

保持学习+项目思维

和其他部门合作完成融媒体新闻稿件,是团队的日常主要工作之一。很多媒体同行都觉得,擅长文字的记者编辑和擅长视觉的设计之间的沟通非常吃力,好比鸡同鸭讲。对此他们也摸索出了解决方案。

首先是设计师们的主动学习。他们不仅要每天看新闻,重点研究头版稿件,还通过制作次日开机屏的方式,锻炼自己的选题能力和基本的文字编辑能力。每年制作近300张开机屏,每张都紧扣当天时事热点,几年积累下来,设计师们的新闻感有了肉眼可见的提升。

其次是加强沟通。拥有9年一线记者采访经验的责编章迪思经常发挥“沟通桥梁”作用。记者们有了想法和设计需求,会先来和她聊,一起把不明确的地方清晰确定下来,变成可操作的步骤和产品,再用设计师能理解的语言去和他们沟通。

可以看到,设计团队的工作千头万绪,既有当天要交稿的,也有长达一个月甚至半年的策划,媒体人又都有“DDL综合征”——不到截稿日不交稿,他们又是如何确保所有产品按计划推进的呢?

答案也很简单,就是用项目思维去推进每一个产品。“有没有节点,有没有计划?”“什么时候定计划?”这是几乎是设计团队的口头禅,“这个再说,那个不是我负责”则是团队的禁语。像冬奥前期,团队除了做前面提到的4个版面之外,还在同步做一个形变动画,他们每个人手上都有一张项目“甘特图”,每个项目每周必须完成何种进度,一目了然。如果不想因为拖延而挨批评,那就必须统筹安排好每一天的工作。

即便这么忙,设计师们也没有放弃自己专业的不断更新学习。仲昭宇是技术咖,不断在琢磨新的视觉技术;张龑飞擅长三维建模,自掏腰包购买各种最新的三维插件。许多作品中的酷炫效果,都是他们俩实现的。

后记

在采访期间,小鲸切身感受到了团队的优秀,感受到他们对细节精准的把控、对专业表达的追求和对新闻的热忱。

作为设计团队,他们并没有停留在接需求这个初级阶段,在快速准确完成记者编辑们需求的同时,他们主动发力,为新闻产品提供更多的设计导引,也探索出了一条设计驱动产品的新路径。每一位团队成员都把手上的“任务”当成作品来对待,仔细收藏着每一份报纸,有的按年份装进文件袋,有的用文件夹仔细归档。在向我们介绍的时候,还会不经意的复盘这个版面是不是主图再大一些会更好,那个饱和度是不是该再亮一点。

媒体都会强调“编辑思维”,而这个视觉团队的成员绝大部分都不是文字记者或编辑出身,为了达到更准确的呈现效果,他们主动去图书馆借书查资料、积极向行业专家请教,一个版面就是一摞书的积累、一个学科的沉淀,每一个成员都在工作中逐渐成长为复合型融媒人才。

借用网友们喜欢打岔的老梗来形容——不懂专业知识的文字工作者就不是好视觉设计师。