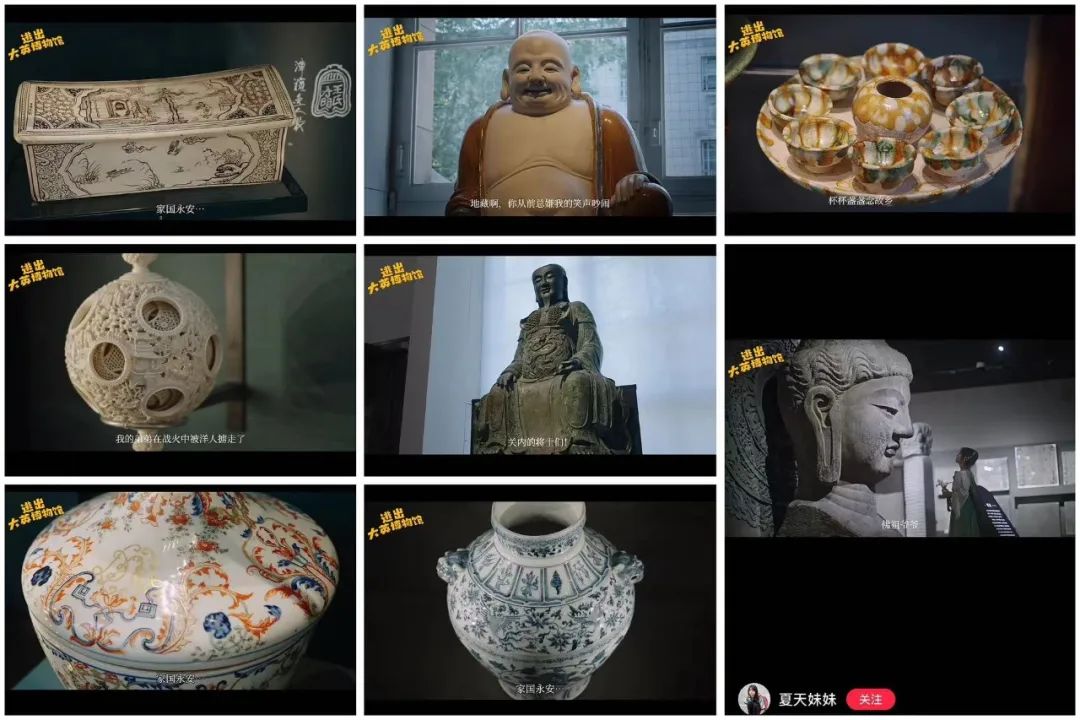

近日,一部由自媒体博主“煎饼果仔”“夏天妹妹”自制的三集短剧《逃出大英博物馆》火爆出圈。短剧以拟人化的手法,讲述了一盏化为人形从大英博物馆出逃的中华缠枝纹薄胎玉壶,偶遇一名在海外工作的中国媒体人,在其帮助下顺利归国的故事。

短剧自8月30日开始上线后,迅速火遍全网,取得了播放量3.5亿、2400万点赞的成绩,央视网、新华日报等官媒也纷纷点赞。

《逃出大英博物馆》的成功不仅唤醒了国人对流失海外的文物的关注,也为微短剧突破套路化,避免同质化,追求精品化提供了一条新的路径。

《逃出大英博物馆》讲了一个什么故事?

《逃出大英博物馆》这部短剧的创作契机要追溯到2023年初,当时大英博物馆被盗的消息引发全球关注。

网友发布的一则留言,引起了短剧达人煎饼果仔和夏天妹妹的关注,留言中,网友希望“拍一部动画片,就叫《逃出大英博物馆》,让各个文物拟人化,然后复苏过来逃离大英博物馆,回家过年……”。

之后煎饼和夏天两个便以此为灵感,酝酿了一个名为“逃出大英博物馆”的剧本,为此,他们不惜停更三个月,查阅大量资料,并远赴英国进行拍摄。

8月27日,他们一同发布了《逃出大英博物馆》的预告片,由夏天妹妹饰演在大英博物馆中化成人形而后逃出的玉壶精,由煎饼饰演一位中国记者,在英国碰巧撞上了奇异的“同乡”。

一开始并不相信玉壶精的记者,随着剧情的发展,渐渐开始相信,缠着自己说要回国的女孩真的是大英博物馆中所藏文物:中华缠枝纹薄胎玉壶,而传言被盗的玉壶居然是自己逃出来的,随后两人一起展开了故事。

视频的结尾一反常态,并没有如大家所设想的,小玉壶成功回到了自己的家乡。相反,小玉壶选择回到大英博物馆,陪伴大洋彼岸的家人,等待回家的时刻。坚信终有一天可以“风风光光、堂堂正正地回家”。结尾主题的升华再次唤醒了中华民族内心深处的情感,彰显着小短剧的大情怀。

《逃出大英博物馆》为何成功?

《逃出大英博物馆》能够取得成功的原因有以下几点:

首先,该系列短视频通过拟人化塑造的情节吸引了观众的兴趣。故事讲述了一只玉茶壶变成人形并希望回到中国的故事,并且融合了历史与当下的主题,触动了中国观众的集体记忆,使观众产生了情感共鸣。

集体记忆(Collective memory)是指一群人集体的共同的记忆,概念最初由法国社会学家霍布瓦克在1925年首次完整地提出,以跟个人记忆区分开。如同个人在情境中能够有个体的回忆,一群人被赋予共同回忆。文物流亡海外激起的,正是中国人口耳相传的关于战火、流离、屈辱与新生的集体记忆,以及牢记历史的屈辱、望洋兴叹的无奈、刻骨铭心的悲愤……

我们当今身处的新媒体时代,正如英国社会学家安德鲁·霍斯金斯(Andrew Hoskins)教授认为的那样,是一个“连接性转向”(connective turn)的时代。按一下键盘,人们可以穿越,可以把过去唤到当下,从而使当下和过去有了一种面对面的“即时感”。

观众在观看剧集之时,会为迷路的玉壶、被切割到支离破碎的国宝文物而感到痛心,从而体会到这一种“即时感”,并在社交媒体渠道展开讨论和自发传播。同时,该短剧在社交媒体平台上的发布和宣传也引起了大量用户的注意,通过点赞、评论和分享等方式参与到讨论和传播中,进一步推动了剧集的成功。甚至带动了不少网红也加入“文物拟人仿妆”大军。

其次,《逃出大英博物馆》之所以取得成功,主要得益于内容精良的制作,剧中很多小细节让人动容。

在拍摄之前,两位博主翻阅了大量的文献资料。他们不但对于文物的历史做了大量的背调,并与各省的文物局交流探讨,远赴英国当地现场取景,还观察了大英博物馆对于中国文物的收藏方式,筹备的时间长达半年之久。

然而,在这部短剧中出逃的玉壶并非是流失的文物,而是由苏州玉雕大师俞挺制作,后来被大英博物馆收录的藏品,其温暖细腻的外观和色泽成为历史文物中的瑰宝,吸引着每一位游客驻足观看。

中华缠枝纹薄胎玉壶

“‘小玉壶’的来路和年代最清晰。去英国是为了证明中国的玉雕技艺并没有失传,推广中国文化。引用网友的话,她是‘清清白白’的,记得回家的路。”

剧中男主角为何名字叫张永安?

这是因为,大英博物馆里有件文物是北宋磁州窑“家国永安”题记瓷枕。刻在瓷枕上的“家国永安”四个大字寄托着人们对国泰民安的美好祈愿。

北宋磁州窑“家国永安”题记瓷枕

而这些细节也是《逃出大英博物馆》真正倍获好评的核心原因。

最后,合适的话题节点也至关重要。虽然家国情怀是一个有流量的话题,但流量的多少很大程度上取决于时事热点,如果时间点不合适,也很难出圈。

8月初以来,大英博物馆再传失窃丑闻,多件馆藏被曝出现“失踪、被盗或损坏”等问题,丢失的文物数量大约为2000件。大量珍贵文物下落不明,世界为之哗然。与此同时,大英博物馆被多个国家要求归还本国文物。在中国,“请大英博物馆无偿归还中国文物”登上社交媒体热搜,《逃出大英博物馆》的上线正逢其时,完全是国人强烈期盼流失海外文物早日回家的心情外化。就像有网友评论的“没人能心情平静地走出大英博物馆”那样,也没有人在看完《逃出大英博物馆》后内心毫无波澜。

尽管据称两位创作者本就打算在8月底上传视频,三个月的拍摄也无法提前预测文物失窃案,但不得不说这一热点话题对这部短剧的传播有很大的推动作用。

微短剧的新探索:用微短剧助力传播中华文化

目前的视听领域呈现“碎片化”消费趋势,而微短剧已经成为备受关注的网络视听的一种新的形态。不少业内人士将网络微短剧看作短视频平台从用户红利阶段过渡到生态深耕阶段的“新风口”。

微短剧,也被称为“泡面剧”“火锅剧”,广电总局将其规定为:单集时长不足10分钟;具有影视剧节目形态特点和剧情、表演等元素;有相对明确的主题,用较专业的手法摄制的系列网络原创视听节目等。

近年来,微短剧发展迅猛,用户规模已突破10亿。2022年获得上线备案号重点网络电影426部、网络剧251部、网络动画片330部、网络纪录片8部、网络微短剧336部。微短剧不但成为统计类别之一,其数量还超过了网剧、网络动画片、纪录片等。

随着微短剧的野蛮生长,微短剧的内容生态也出现了很多问题,比如内容同质化,充斥着套路感强、模式化的剧情等,都是一直被诟病的问题。另外,更值得注意的是一些微短剧中出现了“擦边球”的内容——在封面、拍摄手法上极具性暗示,对暴力画面并不避讳,传递“以暴制暴”思维、呈现校园霸凌等。怎么解决这些问题,为微短剧下一阶段的发展找寻新方向,成为从业者面临的新问题。

而《逃出大英博物馆》的出现对于微短剧行业具有重要的意义,它为审美疲劳的微短剧观众带来了耳目一新的感觉。

小短剧也有大情怀,《逃出大英博物馆》的立意确实有独到之处。在故事的结尾,这盏化为人形出逃的玉壶,终于走上“瑰葭(归家)路”,为琴师陶俑伯伯、唐大马、佛祖爷爷等带去海外“朋友”的信笺,并以自述的方式讲述着数万个在海外有家难回的文物的思乡之情,一字一句都诉说着中华儿女的新生和泱泱华夏数千年的故事:“大丈夫生于天地间,应自强不息”“着身躯承受得住偷盗者的歉意,却载不动故人留恋的目光”“愿山河无恙,家国永安”……

可以预见的未来,微短剧将不再单纯是一种娱乐工具,自媒体创作者们可以向《逃出大英博物馆》一样要放下噱头,以戏剧化、故事化的方式传播中国声音,并且去积极主动地贴近历史与现实,塑造可爱、可信、可敬的普通人形象,去尝试创作紧扣关注家国热点、立意深刻的作品,在更广泛的层面上,如中华文化传承、国家形象建设等方面发挥积极作用。

参考资料

1.NewMediaLab,《逃出大英博物馆》火热出圈:短视频塑造下的中华文化传播|案例精选,https://mp.weixin.qq.com/s/-m-1IR0qCUEliM5i8yULxw

2.流媒体网,2023年微短剧加速冲进主流视野,https://mp.weixin.qq.com/s/uIhDT28W1jL3yMBBH20PgQ

3.莫里斯·哈布瓦赫著,毕然,郭金华译,论集体记忆[M],上海人民出版社,2002.

原标题丨微短剧的新探索:《逃出大英博物馆》为何火爆出圈?