据顶端新闻报道,近日,多名群众通过顶端新闻问政平台向郑州市领导、郑州市教育局局长投诉:到了暑假,朋友圈里充斥着大量贩卖中小学学位的信息,公然表示低于分数线也能录取。

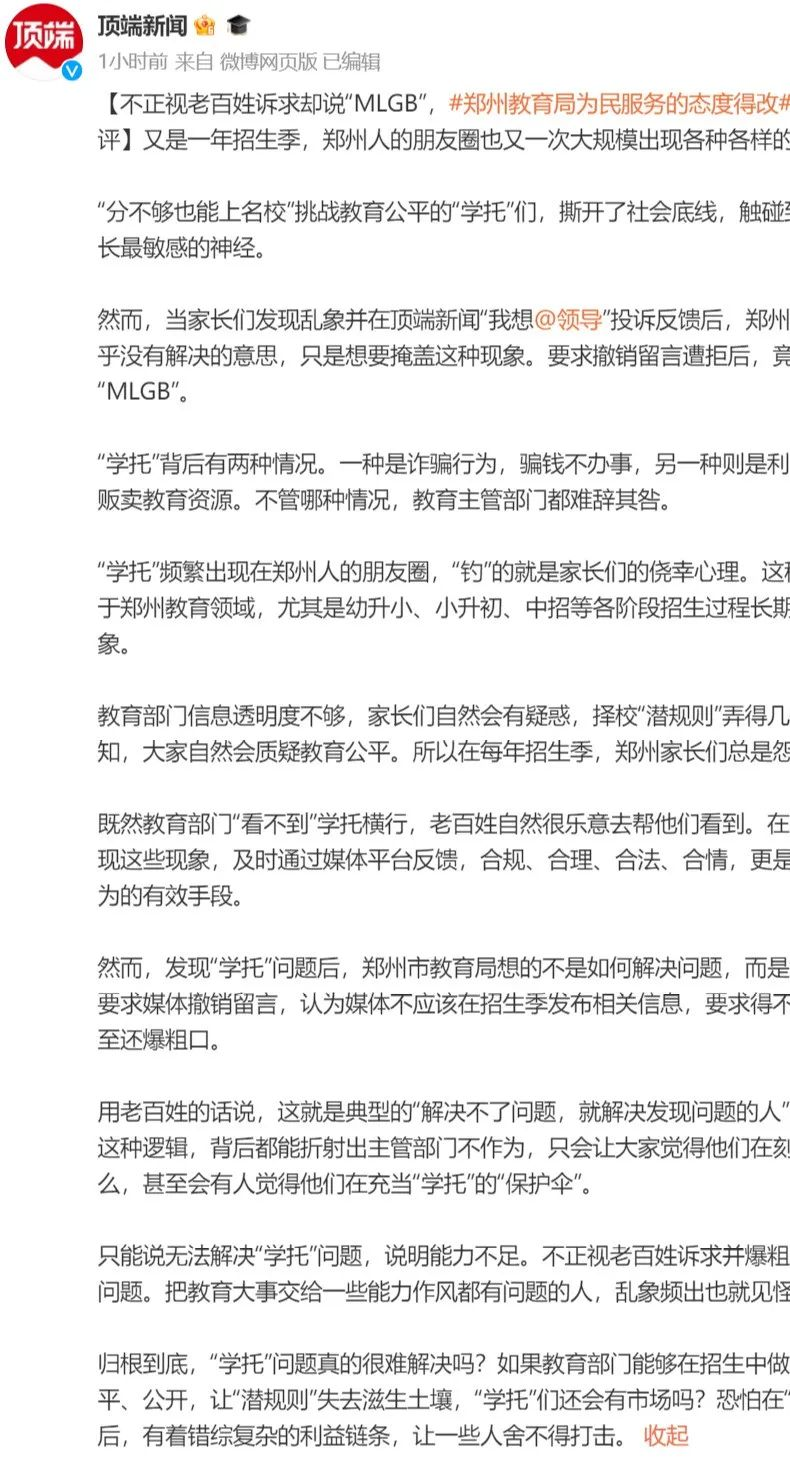

7月17日,郑州市教育局宣传外事处处长闫曦致电斥责顶端新闻记者:“你们怎么放出这种信息!”

该处长还要求顶端新闻问政平台在中小学升学期间屏蔽此类信息:“初中和小学招生阶段,类似信息不要放出来。”甚至对记者爆粗:“那是不是说MLGB(骂人粗话)了就不放了?”

顶端新闻记者表示希望教育局能对此进行回复,并对家长进行防骗宣导,对方表示,“会回复,但不是现在。”

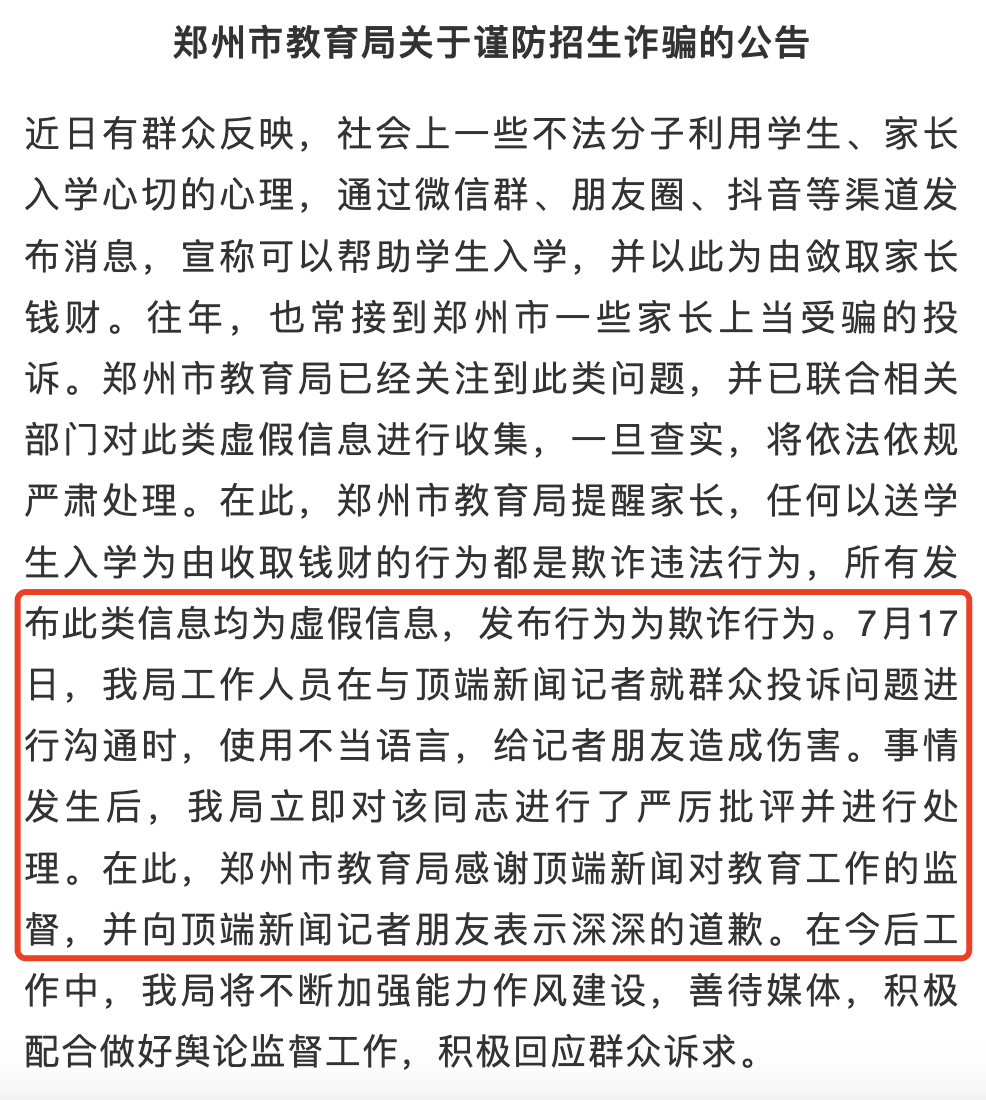

该事件迅速被多家媒体报道,并引发网友热议。7月18日,郑州市教育局通过顶端新闻发布公告,提醒家长谨防招生诈骗,并针对不当言论向记者致歉。

本是不法分子“学托团伙”扰乱了社会秩序,为何矛盾却转嫁至了有关部门与媒体之间?如何避免此类事件再次发生?记者面对社会影响面较大的敏感事件,应如何进行取证、核实?被监督方要求删稿怎么处理?

小鲸结合同行建议与案例梳理,提供一些小参考~

被监督方应将首要解决问题而非“捂嘴”

小鲸根据“学托诈骗案”关键词在百度进行索引,发现“学托”黑色产业链曝光新闻比比皆是,不仅限于发生在河南省,而是发生在全国范围内(包括重庆、河北省、陕西省等)。

2023年6月15日,郑州中院发布文章《真“刑”!谎称花钱就能上名校的骗子判了》 ,揭示了学托骗局的常见套路——犯罪分子宣称自己认识“教育局长”“教育办领导”或某某招生单位工作人员等,并表示不成功全额退款,通过微信朋友圈、线下熟人进行宣传,抓住家长们望子成龙的迫切心理,捏造出可以用金钱换取学位的假象,随后又以各种理由拒绝退回或仅部分退回款项,从而骗取家长的血汗钱。

值得注意的是,在舆论场中,被监督方面对大众提出的质疑,切勿“堵嘴”,而是应该第一时间辟谣、想办法解决问题,否则就会引起更大的意见、质疑甚至信任危机。

就如同顶端新闻发表的微博所说:“发现‘学托‘问题后,郑州市教育局想的不是如何解决问题,而是‘颐指气使‘要求媒体撤销留言,认为媒体不应该在招生季发布相关信息,要求得不到满足后甚至还爆粗口。用老百姓的话说,这就是典型的‘解决不了问题,就解决发现问题的人’。通常出现这种逻辑,背后都能折射出主管部门不作为,只会让大家觉得他们在刻意隐瞒着什么,甚至会有人觉得他们在充当‘学托’的‘保护伞’……”

记者处理敏感话题,如何进行取证、核实?

教育乃民生大事,考试招生程序务必公平、公正、公开。相关舆论事关考生和家长的合法权益,也事关教育公平与社会信任。

记者在面对此类社会影响较大的选题时,应该如何进行取证、核实?一位不愿透露姓名的监督报道记者对小鲸分享了参考建议:“与被监督对象沟通时,可引导对方做出详细、合理的解释,给对方充分的‘解释空间’,大多数情况下,对方都会配合进行解释。”

“此外,还要注意要求线索提供者给到尽可能全面证据,以免有个别人利用媒体满足私欲,而媒体在了解不充分的情况下被利用。”该记者补充道。

小鲸认为,在本事件中,如果时间允许,还可与举报者口中的“学托”取得联系,结合现有法律法规、专家观点,核实“学托”产业的详情,进行“交叉取证”。

被监督方要求删稿、删信息怎么办?

在本次风波中,顶端新闻方在被要求删除平台上的负面信息时,拒绝删除有关内容并如此回应:“所有群众诉求需经AI和人工双重审核,只要不违反相关法规,审核通过上线后,平台工作人员无权限进行下线操作。”

小鲸结合更多此类案例,补充一些小建议:

2022年,据中新热点发布的文章《被爆涉瞒报遭村民举报 贵州青龙煤矿派员上门要求删文章》,贵州黔西能源开发有限公司青龙煤矿2022年9月12日发生一起安全事故,导致一名当班矿工死亡。事故发生后,煤矿没有按国务院的相关规定向当地政府及煤矿安全监管部门上报,而是采取与死者家属私下协商处理,涉嫌瞒报该起安全事故遭村民举报。

记者是这样处理的:

1、面对被监督方指出的“报道不实”,记者利用事实证据予以回应反击。

被监督方一个叫郑太学的人声称:“宋光华不是被吊车砸死的,是一直生重病,不小心摔倒在地上经青龙煤矿送医抢救无效死亡的…… ”记者反问:“既然宋光华是生病摔倒,怎么会送到金阳骨科医院救治,金阳骨科医院有他抢救无效死亡的资料,难道是金阳医院敢造假病历,如果是这样,源点新闻记者将追查到底”。见记者一针见血的追问,郑太学支支吾吾,语焉不详。

2、坚守“媒体是社会公器,不是私人‘家丁’”意识

记者将煤矿的删稿申请转发当班主编审阅,主编调出《贵州青龙煤矿胆很“肥”,瞒报安全事故遭举报》一文,看后直呼:“写得挺好的啊,客观上说,报道至少在新闻操作上并无明显瑕疵,为什么要删”?

听完记者转述煤矿的诉求,当班主编明确表达了拒绝删稿的态度:“首先煤矿的删稿申请显得苍白,煤矿企业不应该这样直接指挥媒体,要求我们删什么,登什么。以后再碰到这种事,你不用纠结,明确告诉他媒体有独立性,不能‘听命’当事人,媒体是社会公器,不是私人“家丁”。很遗憾,我们不能撤稿”。

回溯2020年5月,环球时报主编胡锡进收到某地方官员的电话被要求删去对自身不利的报道,其应对方法也可以参考:

胡锡进在其发布的微博里如此回应:

“我调出那篇稿子看,写得挺好的啊,是个正面报道,为什么要删?对方告诉我,他们那里的主官看到了,担心稿子说的事情产生负面影响,引发重大舆情,希望环球网删掉。老胡明确表达了拒绝态度:首先没有那样的情况发生,另外我认为,地方官员不应该这样直接指挥媒体,要求我们删什么,或者登什么。媒体要促进党领导下的社会运转,这是我们的使命,但我们与各地和各个部门的政府机构不应该是这样的关系,我们需要按照新闻规律来发挥建设性作用。”

媒体很大程度上引导了舆论的导向,其负有义务将真相带给大众。以媒体为代表的言论对于政府形成舆论监督,敦促政府官员尽职尽责。

就如胡锡进所说的,很多人低估了群众的觉悟,也高估了某些“负面”信息的破坏力,各方不如坦然一些,信息更迭速度如此之快,顺其自然在很多时候反而更加风平浪静。官员干预媒体会瓦解媒体的客观性和影响力,最后有损于整个国家的利益。